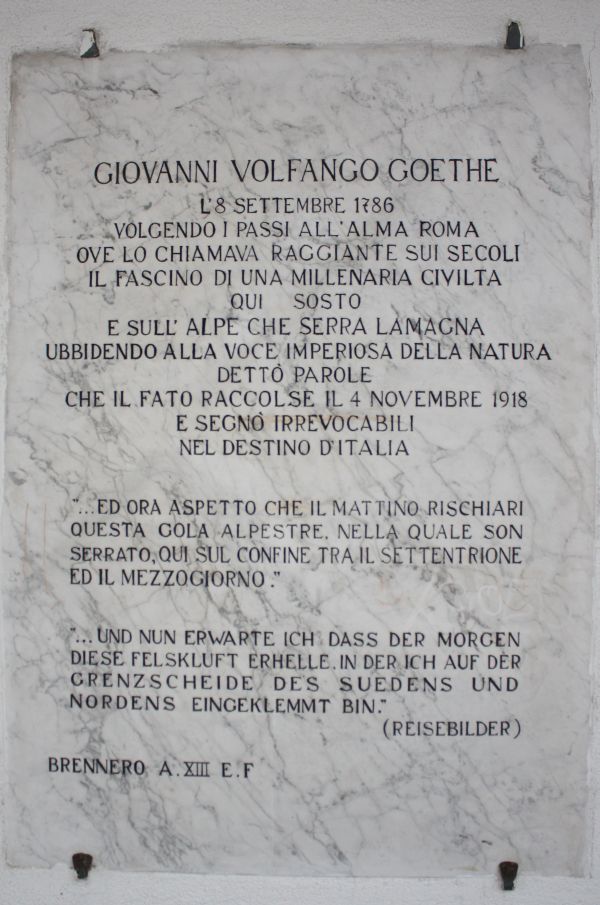

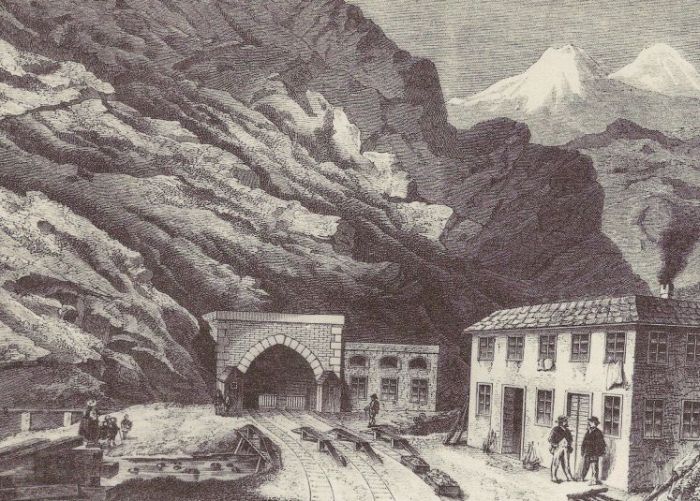

The French nobleman Diedonnè-Silvain-Guy-Tancrede de Gvalet, born June 23, 1750, in the village of Dolomieu, was a typical naturalist of his time. At the age of 26, de Dolomieu traveled through Europe, got interested in the mines of the Bretagne and the basaltic plateaus in Portugal, visited Italy to study the aftermath of an earthquake and to observe the erupting Mount Etna in Sicily. In 1789 he also visited Tyrol. At the Brenner Pass and between the cities of Bozen and Trento he noted a rock similar to limestone. However, unlike limestone, this rock showed no reaction with acids. He published this observation in July 1791 in a letter to the Journal of Physique.

Nicolas Theodore de Saussure, son of famous Swiss alpinist Horace Benedict de Saussure, requested some samples to analyze the chemical composition of this new kind of rock. In 1792, de Saussure published the Analyse de la Dolomie.

The first mention of the Dolomites is found in the 1846 book The Horns of the Dolomite Mountains. Later the two alpinists Josiah Gilbert and G.C. Churchill helped to popularize the new name with their mountain climbing guide The Dolomite Mountains, published in 1864. The name Dolomites became popular after 1876, and was oficially adopted for the region after World War I.

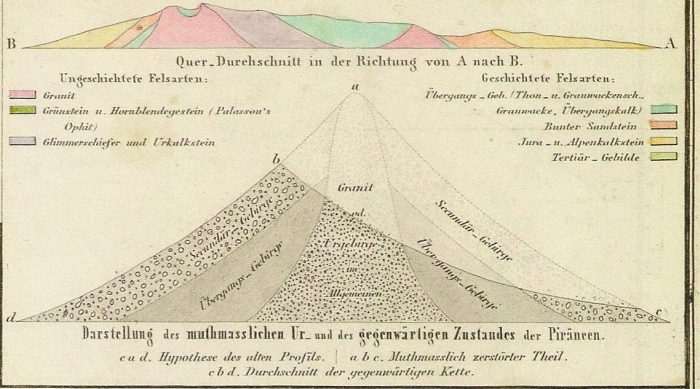

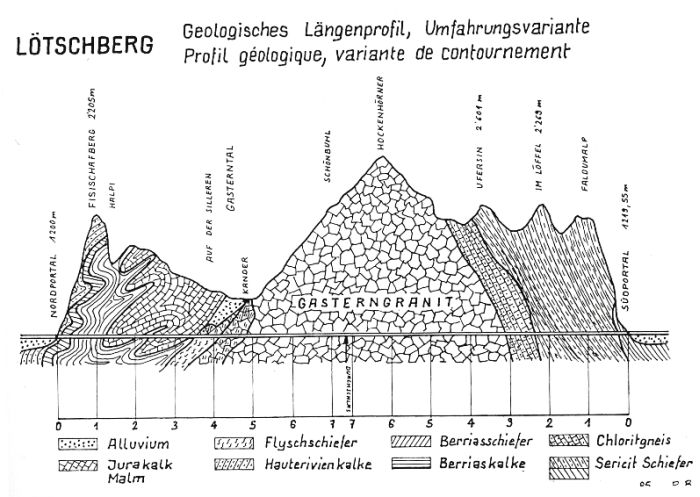

The geological genesis of the Dolomite Mountains was one of the great mysteries of the world. Fossils provided clues that the rocks composing the mountains were formed once in the sea, but in these early days of geology, almost nothing was known about the bottom of the sea and sedimentation in oceans.

In June 1770 the British explorer James Cook discovered, not entirely voluntarily as his ship the HMS Endeavour collided with it, the Great Barrier Reef of Australia. Here apparently gigantic mountains of limestone were formed by coral polyps and other marine organisms. But how could these mountains rise from the bottom of the sea and form a landscape on dry land?

In 1772, during the second voyage of Cook, the German naturalist Georg Forster visited the atolls and volcanic islands of the Pacific Ocean. Forster observed that corals live in the first meters of the sea, but outcrops on land showed that the limestone produced by the coral polyps can be almost 300-600 meters thick. He developed a hypothesis to explain this observation. The corals grow slowly from the bottom of the sea until reaching the surface, where erosion levels the reef to form the plain surface of an atoll, then violent volcanic eruptions push the reef above sea level.

Almost fifty years later, another naturalist became intrigued by the mysterious connection between volcanoes, corals and atolls. During his voyage on board HMS

“No other work of mine was begun in so deductive a spirit as this; for the whole theory was thought out on the west coast of S. America before I had seen a true coral reef. I had therefore only to verify and extend my views by a careful examination of living reefs. But it should be observed that I had during the two previous years been incessantly attending to the effects on the shores of S. America of the intermittent elevation of the land, together with the denudation and deposition of sediment. This necessarily led me to reflect much on the effects of subsidence, and it was easy to replace in imagination the continued deposition of sediment by the upward growth of coral. To do this was to form my theory of the formation of barrier reefs and atolls.”

Darwin recognized that the animals forming the corals needed sunlight, so the corals couldn’t grow on the dark bottom of the sea. He imagined that corals would colonize extinct volcanoes. As the volcanic islands slowly erode they sink into the sea. These movements are slow enough to enable the corals to compensate the subsidence and keep living near the surface of the sea, where plenty of light and nutrients are available. Darwin’s hypothesis was very speculative, based only on superficial observations – there was simply no way to study the shape and base of coral reefs at the time.

American geologist James Dwight Dana, who in 1838-1842 visited the Pacific, confirmed most of the observations of Darwin. Important modifications to the reef-theory were added in 1868, when the German zoologist Carl Semper studied atolls. In 1878 and 1880 the oceanographer John Murray published his observation made during the Challenger-Expedition (1872-1876) on the islands of Palau and the Fijis. He postulated that reefs grow on submarine elevations of any kind if they are high enough, not only volcanoes. This new theory was strongly supported and improved over time by geologists. Atolls grow up from shallow submarine elevations of various origins. Corals in the middle of the reef will die due the reduced circulation of water, then the calcareous skeleton of the reef building organisms is dissolved by the agents of erosion. In the end a lagoon and the characteristic shape of an atoll forms.

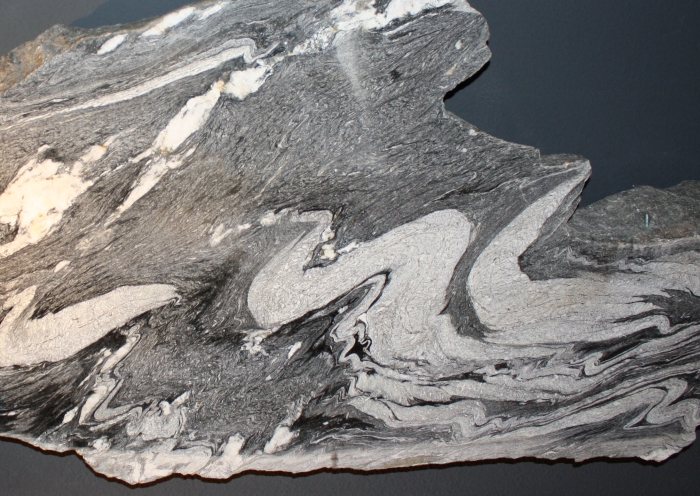

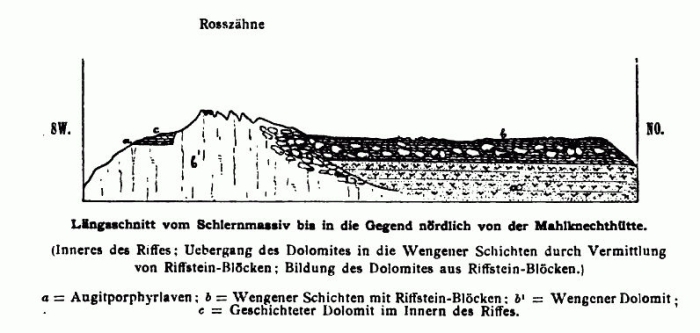

Such observations of living reefs in the tropical seas provided new impulses to interpret the geological relationships in the Dolomites. In 1860 the Austrian geologist Baron Ferdinand F. von Richthofen visited and studied the Dolomites. He discovered that the sandstone and tuff deposits, surrounding the isolated peaks of dolostone, contained large limestone boulders, some containing still recognizable fossils of corals. Based on the theory of evolution of a reef as proposed by Darwin, Richthofen suggested that the isolated peaks were the intact remains of an ancient reef, still surrounded by clastic sediments of an ancient basin, in which, from time to time, landslides from the steep slopes of the reef deposited large boulders of corals.

The young geologists Edmund Mojsisovics von Mojsvar developed further this reef hypothesis, mapping in detail the relationships between the single facies, ranging from the lagoon of the atoll to the open sea. Massive, many thousands of meter thick reefs of dolostone changed suddenly to well-bedded carbonates, deposited in a central shallow lagoon. The former slope of the reef was composed of tongues of reef debris interbedded within sandstones, shale and basalts deposited on the bottom of the sea. Such strong sedimentary facies changes were until then considered impossible. The reconstruction of the Dolomites as an ancient atoll landscape seemed so radical, Mojsisovics was forced to find a private publisher for his revolutionary work.

The origin of the Dolomite Mountains as fossil reefs recalls the birth of Venus. Like the ancient goddess of beauty, the Dolomites were born out from the sea.

References:

- DOBBS, D. (2005) Reef Madness: Charles Darwin, Alexander Agassiz and the meaning of coral. Pantheon Books: New York

- FISCHER, A.G. & GARRISON, R.E. (2009): The role of the Mediterranean region in the development of sedimentary geology: a historical overview. Sedimentology 56: 3-41

- SCHLAGER, W. & KEIM, L. (2009): Carbonate platforms in the Dolomites area of the Southern Alps – historic perspectives on progress in sedimentology. Sedimentology 56: 191-204